イベント

東アジア鰻学会 総会・第9回研究発表会

2026.3.30/東京大学(東京都文京区)

| 日時 | 2026年3月30日(月)総会 13:00〜14:00、研究発表会 14:00〜16:00(予定) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール(対面のみの開催) | ||||||

| 発表 | 口頭発表(発表・討論あわせて15分程度) ※ポスター発表は行いません |

||||||

| 発表申込み |

|

||||||

| 研究発表会参加希望者(発表無し) | 事前のお申込みは不要です | ||||||

| 表彰 | 優れた学生の研究発表には、優秀発表賞を授与する予定です | ||||||

| 参加費 | 無料 | ||||||

| 懇親会 | 懇親会の開催予定はありません | ||||||

| 大会委員 | 渡邊俊(近畿大学) |

公開シンポジウム「うな丼の未来12:ウナギの種苗生産技術研究の最前線」

2025.7.12/東京大学(東京都文京区)

東アジア鰻学会 公開シンポジウム「うな丼の未来12:ウナギの種苗生産技術研究の最前線」を下記の通り開催します。

| 日時 | 2025年7月12日(土) 13:00~17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料(事前登録不要) |

| 主催 | 東アジア鰻学会 |

プログラム

| 13:00〜13:05 | 開会の挨拶(大竹二雄/東京大学) |

|---|---|

| 13:05〜13:10 | 趣旨説明(須藤竜介/水産研究・教育機構) |

| 13:10〜13:40 | 基調講演「ウナギ種苗生産技術の確立」(田中秀樹/近畿大学) |

| 13:40〜13:50 | 休憩 |

| 13:50〜14:20 | 完全養殖ウナギ量産化への取り組み(岡村明浩/いらご研究所) |

| 14:20〜14:50 | 変態から見る種苗生産(川上優/ゼンショー) |

| 14:50〜15:00 | 休憩 |

| 15:00〜15:40 | ウナギ種苗の量産研究の進展(須藤竜介/水産研究・教育機構) |

| 15:40〜16:00 | 山田水産での種苗生産の取り組み(加藤尚武/山田水産) |

| 16:00〜16:20 | 対話で進めるウナギ人工種苗・完全養殖の社会実装(中井忍/水産研究・教育機構) |

| 16:20〜16:30 | 休憩 |

| 16:30〜16:50 | 総合討論 |

| 16:50〜17:00 | 閉会の挨拶(木村伸吾/東京大学) |

東アジア鰻学会 総会・第8回研究発表会

2025.3.30/東京大学(東京都文京区)

| 日時 | 2025年3月30日(日)総会 13:00〜14:00、研究発表会 14:00〜16:00(予定) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール(対面のみの開催) | ||||||

| 発表 | 口頭発表(発表・討論あわせて15分程度) ※ポスター発表は行いません |

||||||

| 発表申込み |

|

||||||

| 研究発表会参加希望者(発表無し) | 事前のお申込みは不要です | ||||||

| 表彰 | 優れた学生の研究発表には、優秀発表賞を授与する予定です | ||||||

| 参加費 | 無料 | ||||||

| 懇親会 | 懇親会の開催予定はありません | ||||||

| 大会委員 | 篠田章(東京医科大学) |

公開シンポジウム「うな丼の未来11: 改めて考える、ウナギを増やすために私たちは何ができるのか」

2024.6.29/東京大学(東京都文京区)

東アジア鰻学会 公開シンポジウム「うな丼の未来11: 改めて考える、ウナギを増やすために私たちは何ができるのか」を下記の通り開催します。

| 日時 | 2024年6月29日(土) 13:00〜17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料(事前登録不要) |

| 主催 | 東アジア鰻学会 |

プログラム

| 13:00〜13:05 | 開会の挨拶(大竹二雄/東京大学) |

|---|---|

| 13:05〜13:10 | 趣旨説明(福田野歩人/水産研究・教育機構) |

| 13:10〜13:30 | うなぎ稚魚の流通適正化の取組(生駒潔/水産庁栽培養殖課) |

| 13:30〜13:50 | 内水面漁業者により実現する効果的なモニタリング(松重一輝/長崎大学) |

| 13:50〜14:10 | 河川生息場の改善はウナギの増加につながるか?(井上幹生/愛媛大学) |

| 14:10〜14:30 | 1養殖業者として行えるウナギを増やすための活動(水野真隆/浜名湖うなぎ漁業生産組合) |

| 14:30〜14:50 | 休憩 |

| 14:50〜15:10 | 従来のニホンウナギ放流手法の問題点と改善策(竹内宏太/東京大学) |

| 15:10〜15:30 | 湖沼におけるニホンウナギ放流が効果的である可能性―琵琶湖を例にー(高作圭汰/近畿大学) |

| 15:30〜15:50 | 北アイルランドのネイ湖におけるヨーロッパウナギの放流と資源管理(海部健三/中央大学) |

| 15:50〜16:10 | ウナギの生態から考える資源増殖(福田野歩人/水産研究・教育機構) |

| 16:10〜16:25 | 休憩 |

| 16:25〜16:55 | 総合討論(横内一樹、福田野歩人/水産研究・教育機構) |

| 16:55〜17:00 | 閉会挨拶(木村伸吾/東京大学) |

東アジア鰻学会 総会・第7回研究発表会

2024.3.27/東京大学(東京都文京区)

| 日時 | 2024年3月27日(水)総会 13:00〜14:00、研究発表会 14:00〜16:00(予定) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール(対面のみの開催) | ||||||

| 発表 | 口頭発表(発表・討論あわせて15分程度) ※ポスター発表は行いません |

||||||

| 発表申込み |

|

||||||

| 研究発表会参加希望者(発表無し) | 事前のお申込みは不要です | ||||||

| 表彰 | 優れた学生の研究発表には、優秀発表賞を授与する予定です | ||||||

| 参加費 | 無料 | ||||||

| 懇親会 | 懇親会の開催予定はありません | ||||||

| 大会委員 | 渡邊壮一(東京大学) |

公開シンポジウム「うな丼の未来10:ニホンウナギ絶滅危惧種指定から10年、これまでとこれから」

2023.7.1/東京大学(東京都文京区)

東アジア鰻学会 公開シンポジウム「うな丼の未来10:ニホンウナギ絶滅危惧種指定から10年、これまでとこれから」を下記の通り開催します。

| 日時 | 2023年7月1日(土) 13:00〜17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料(事前登録不要) |

| 主催 | 東アジア鰻学会 |

プログラム

| 13:00〜13:05 | 開会の挨拶(大竹 二雄/東京大学) |

|---|---|

| 13:05〜13:10 | 趣旨説明(望岡 典隆/九州大学) |

| 13:10〜13:30 | ニホンウナギの絶滅リスク評価と資源管理にむけた国際連携(箱山 洋/長野大学) |

| 13:30〜13:50 | 水産庁のウナギ資源管理対策(金子 守男/水産庁生態系保全室) |

| 13:50〜14:10 | 水産研究・教育機構のウナギプロジェクト 「ウナギ緊急対策」調査を振り返る(山本 敏博/水産研究・教育機構) |

| 14:10〜14:30 | シラスウナギ漁況予報に向けた外洋ウナギ仔魚調査(福田 野歩人/水産研究・教育機構) |

| 14:30〜14:50 | 休憩 |

| 14:50〜15:10 | 市民のニホンウナギに関する近年の認識 -全国紙掲載記事から-(松重 一輝/九州大学) |

| 15:10〜15:30 | 絶滅危惧種指定が市民と研究に与えた影響(日比野 友亮/いのちのたび博物館) |

| 15:30〜15:50 | 絶滅危惧種指定に対する産地、流通、消費者の取り組み(豊原 有加/パルシステム生協) |

| 15:50〜16:10 | 地域で取り組むウナギのSDGs(丸﨑 敏夫/元三谷水産高校校長/海みらい研究所) |

| 16:10〜16:25 | 休憩 |

| 16:25〜16:55 | 総合討論(望岡 典隆/九州大学) |

| 16:55〜17:00 | 閉会挨拶(木村 伸吾/東京大学) |

東アジア鰻学会 総会・第6回研究発表会

2023.3.20/東京大学(東京都文京区)

| 日時 | 2023年3月20日(月)総会 13:00〜14:00、研究発表会 14:00〜16:00(予定) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール(対面のみの開催) | ||||||

| 発表 | 口頭発表(発表・討論あわせて15分程度) ※ポスター発表は行いません |

||||||

| 発表申込み |

|

||||||

| 研究発表会 参加申込み |

事前のお申込みは不要です | ||||||

| 表彰 | 優れた学生の研究発表には、優秀発表賞を授与する予定です | ||||||

| 参加費 | 無料 | ||||||

| 懇親会 | 懇親会の開催予定はありません | ||||||

| 大会委員 | 横内一樹・福田野歩人(国立研究開発法人水産研究・教育機構) |

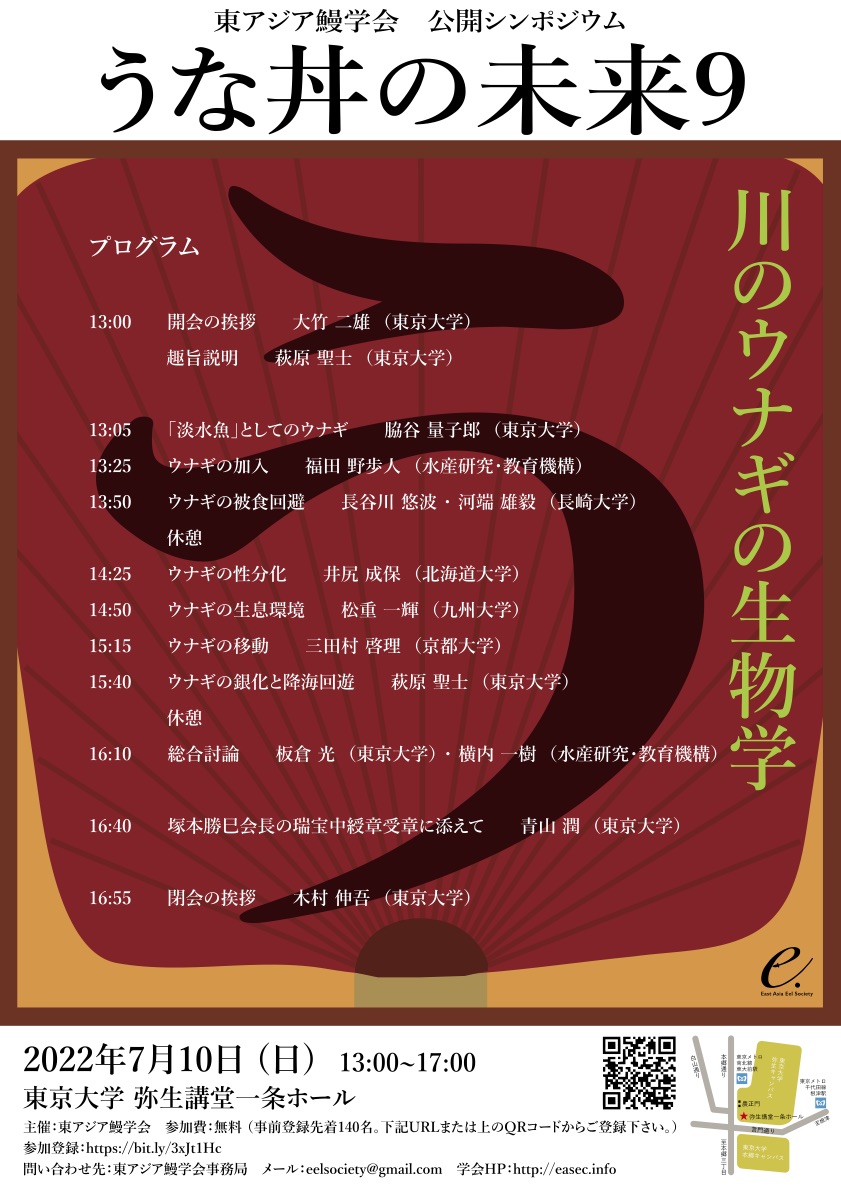

公開シンポジウム「うな丼の未来9:川のウナギの生物学」

2022.7.10/東京大学(東京都文京区)

| 日時 | 2022年7月10日(日) 13:00〜17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料 |

| 参加登録 |

事前登録先着140名。 下記URLからご登録ください。 https://bit.ly/3xJt1Hc |

| 主催 | 東アジア鰻学会 |

プログラム

| 13:00 |

開会の挨拶(大竹 二雄/東京大学) 趣旨説明(萩原 聖士/東京大学) |

|---|---|

| 13:05 | 「淡水魚」としてのウナギ(脇谷 量子郎/東京大学) |

| 13:25 | ウナギの加入(福田 野歩人/水産研究・教育機構) |

| 13:50 | ウナギの被食回避(長谷川 悠波、河端 雄毅/長崎大学) |

| 休憩 | |

| 14:25 | ウナギの性分化(井尻 成保/北海道大学) |

| 14:50 | ウナギの生息環境(松重 一輝/九州大学) |

| 15:15 | ウナギの移動(三田村 啓理/京都大学) |

| 15:40 | ウナギの銀化と降海回遊(萩原 聖士/東京大学) |

| 休憩 | |

| 16:10 | 総合討論(板倉 光/東京大学、横内 一樹/水産研究・教育機構) |

| 16:40 | 塚本勝巳会長の瑞宝中綬章受章に添えて(青山 潤/東京大学) |

| 16:55 | 閉会の挨拶(木村 伸吾/東京大学) |

東アジア鰻学会総会・第5回研究発表会

2022.3.31/オンライン

| 日時 | 2022年3月31日(木)総会11:00〜12:00、研究発表会13:00〜15:55 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | オンライン開催 | ||||||||

| 発表 | 口頭発表(発表・討論あわせて20分程度) ※ポスター発表は行いません |

||||||||

| 発表申込み |

|

||||||||

| 参加申込み |

事前申込みが必要です こちらからZoomのミーティング登録を行なってください(外部サイトに遷移します) |

||||||||

| 参加費 | 無料 | ||||||||

| 大会委員 | 望岡 典隆・松重 一輝(九州大学大学院農学研究院) |

公開シンポジウム「うな丼の未来8:ウナギを知り、ウナギを守る」

2021.7.3/オンライン

東アジア鰻学会 公開シンポジウム「うな丼の未来8:ウナギを知り、ウナギを守る」を下記の通り開催します。なお、本年度はコロナ対策のためオンラインでの開催といたします。

本シンポジウムでは、ニホンウナギに関する現状を知り、今後の本種の保全と持続的利用に何が大切で重要かを、基調講演・新しい取り組みの紹介・総合討論を通じて考えます。

ぜひ、事前登録をしていただき、当日の公開シンポジウムへご参加ください。

| 日時 | 2021年7月3日(土) 13:00〜16:00 |

|---|---|

| 場所 | オンライン(Webex)開催【大会本部:東京大学農学部内】 |

| 参加費 | 無料 |

| 参加登録 |

事前の参加登録が必要です |

| 主催 | 東アジア鰻学会 |

プログラム

| 13:00〜13:05 | 開会挨拶(大竹 二雄/東京大学) |

|---|---|

| 13:05〜13:15 | 趣旨説明(渡邊 俊/近畿大学) |

| 13:15〜14:00 |

基調講演 ウナギを知り、ウナギを守る ~ニホンウナギの科学と資源保護(井田 徹治/共同通信社) |

| 14:00〜14:10 | 休憩 |

| 14:10〜15:10 |

新しい取り組みの紹介

|

| 15:10〜15:20 | 休憩 |

| 15:20〜15:55 |

総合討論 今後の保全と持続的利用について

|

| 15:55〜16:00 | 閉会挨拶(木村 伸吾/東京大学) |

東アジア鰻学会総会・第4回研究発表会

2021.3.31/オンライン

東アジア鰻学会では、2021年度定時総会および第4回研究発表会を開催いたします。今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンライン(Zoom)での開催となります。

正会員のみなさまは、下記の「参加申込み」からお申込みの上、総会にご出席いただきますようお願い申し上げます。なお、当日のオンライン総会への参加が難しい正会員のために、e-mailで議決を行う仕組みも用意する予定です。総会資料は、総会の1週間前を目処にe-mailに添付してお届けいたします。また、総会資料の郵送および郵便での議決をご希望の方は、事務局(eelsociety[at]gmail.com)までご連絡ください。

研究会は、ウナギに関する研究発表および討論を行うとともに、意見交換の場を提供するものです。発表は会員に限られますが、聴講は非会員も可能です。ぜひご参加ください。

save_alt ダウンロード プログラム/PDF (126KB)| 日時 | 2021年3月31日(水)総会 11:00〜12:00、研究発表会 13:00〜16:45 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | オンライン開催(大会本部:東京大学農学部内) | ||||||||

| 発表 |

口頭発表(発表・討論あわせて20分程度) ※ポスター発表は行いません |

||||||||

| 発表申込み |

|

||||||||

| 参加申込み |

事前申込みが必要です こちらからZoomのミーティング登録を行なってください(外部サイトに遷移します) |

||||||||

| 主催 | 東アジア鰻学会 | ||||||||

| 参加費 | 無料 | ||||||||

| 大会委員 | 黒木 真理・渡邊 壮一(東京大学大学院農学生命科学研究科) |

東アジア鰻学会 第3回研究発表会

2020.3.31/東京大学(東京都文京区)

※開催中止となりました(2020.4.23 最終更新)

東アジア鰻学会では、下記の通り第3回研究発表会を開催いたします。本研究会は、ウナギに関する研究発表および討論を行うとともに、意見交換の場を提供するものです。参加者・発表者を広く募集いたします。

save_alt ダウンロード プログラム/PDF(268KB)| 日時 | 2020年3月31日(火)10:00〜17:00(予定) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール | ||||

| 発表 |

口頭発表(発表・討論あわせて20分程度) ※ポスター発表は行いません。 |

||||

| 申込み |

|

||||

| 申込締切 | 2020年1月31日(金) | ||||

| 表彰 | 優れた学生の研究発表には、優秀発表賞を授与する予定です | ||||

| 参加費 |

|

||||

| 懇親会 | 研究発表会終了後、中島董一郎記念ホールロビーにて懇親会(会費制)を開催いたします。参加申込みは当日お受けいたします。 | ||||

| 大会委員長 | 黒木 真理(東京大学大学院農学生命科学研究科) |

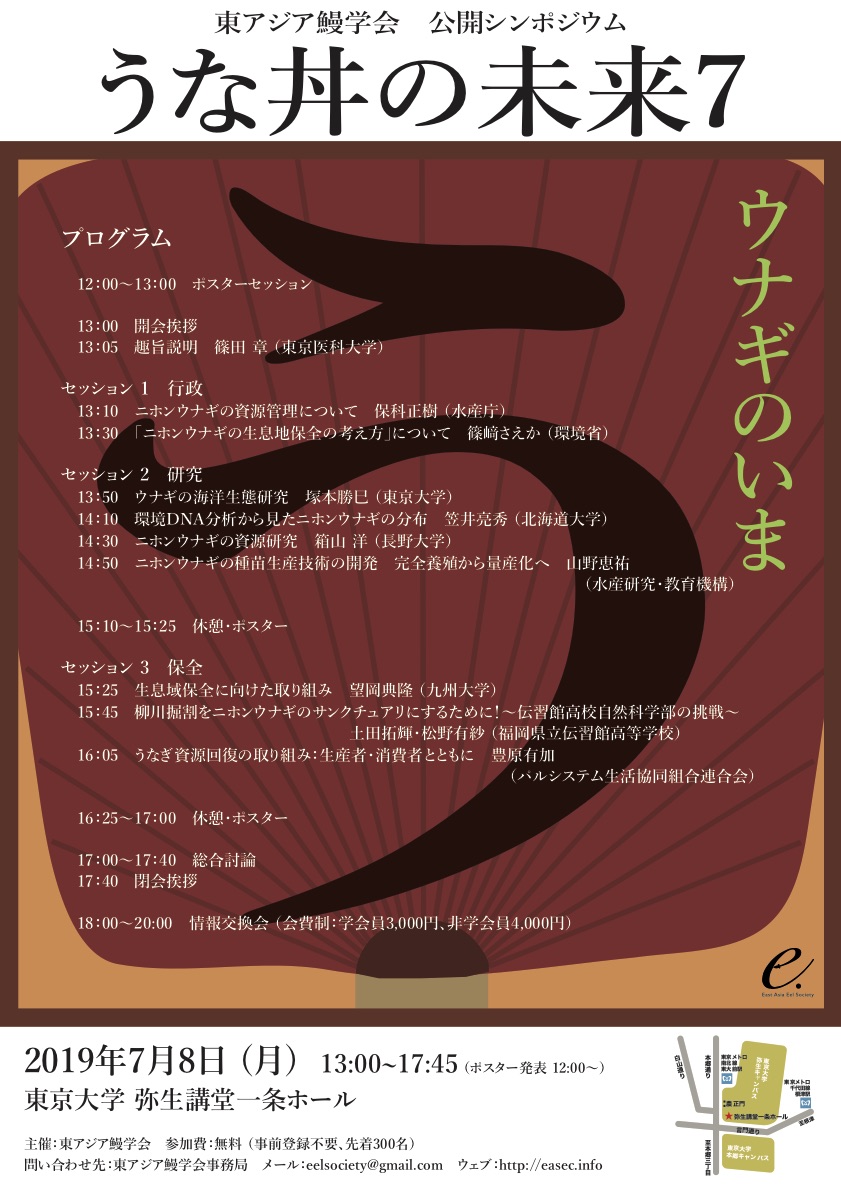

公開シンポジウム「うな丼の未来7:ウナギのいま」

2019.7.8/東京大学(東京都文京区)

| 日時 | 2019年7月8日(月)13:00~(ポスター発表 12:00〜) |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料(事前登録不要) |

| 主催 | 東アジア鰻学会 |

| ポスター発表 申込み |

【発表希望者】 メールでお申込み下さい。

|

プログラム

| 12:00〜13:00 | ポスターセッション |

|---|---|

| 13:00〜13:05 | 開会挨拶 |

| 13:05〜13:10 | 趣旨説明(篠田章/東京医科大学) |

| セッション1 行政 | |

| 13:10〜13:30 | ニホンウナギの資源管理について(保科正樹/水産庁) |

| 13:30〜13:50 | 「ニホンウナギの生息地保全の考え方」について(篠﨑さえか/環境省) |

| セッション2 研究 | |

| 13:50〜14:10 | ウナギの海洋生態研究(塚本勝巳/東京大学) |

| 14:10〜14:30 | 環境DNA分析から見たニホンウナギの分布(笠井亮秀/北海道大学) |

| 14:30〜14:50 | ニホンウナギの資源研究(箱山洋/長野大学) |

| 14:50〜15:10 | ニホンウナギの種苗生産技術の開発 完全養殖から量産化へ(山野恵祐/水産研究・教育機構) |

| 15:10〜15:25 | 休憩・ポスター |

| セッション3 保全 | |

| 15:25〜15:45 | 生息域保全に向けた取り組み(望岡典隆/九州大学) |

| 15:45〜16:05 | 柳川掘割をニホンウナギのサンクチュアリにするために!~伝習館高校自然科学部の挑戦~(土田拓輝・松野有紗/福岡県立伝習館高等学校) |

| 16:05〜16:25 | うなぎ資源回復の取り組み:生産者・消費者とともに(豊原有加/パルシステム生活協同組合連合会) |

| 16:25〜17:00 | 休憩・ポスター |

| 17:00〜17:40 | 総合討論 |

| 17:40〜17:45 | 閉会挨拶 |

| 18:00〜20:00 | 情報交換会 |

2019年度魚道ワークショップ

2019.6.24-26/日本大学(東京都千代田区)、多摩川

東アジア鰻学会 第2回研究発表会

2019.3.31/東京大学(東京都文京区)

東アジア鰻学会では、下記の通り第2回研究発表会を開催致します。本研究会は、ウナギに関する研究発表および討論を行うとともに、意見交換の場を提供するものです。参加者・発表者を広く募集致します。

| 日時 | 2019年3月31日(土)10:00〜17:00 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール | ||||

| 発表 | 口頭発表(発表・討論あわせて15分)、16件を予定 *会場の都合によりポスター発表はありません。 |

||||

| 申込 |

|

||||

| 締切 | 2019年3月1日(金) | ||||

| 表彰 | 優れた研究発表には「最優秀講演賞」、「優秀講演賞」を授与する予定です。 | ||||

| 参加費 | 無料 | ||||

| 懇親会 | 研究発表会終了後、中島董一郎記念ホールロビーにて懇親会(会費制)を開催します。参加申込みは当日、お受け致します。 | ||||

| 大会委員長 | 渡邊 壮一(東京大学大学院農学生命科学研究科) |

公開シンポジウム「うな丼の未来VI:世界の中のニホンウナギ」

2018.7.8/東京大学(東京都文京区)

第6回となる今年の公開シンポジウム「うな丼の未来」は、テーマを「世界の中のニホンウナギ」としました。ヨーロッパの国際科学機関のウナギ作業部会や条約事務局、日本の行政機関の方々をお招きし、ウナギ属魚類に関する国際的な取り組みについてご講演いただきます。また、日本において現在進行形で調査研究を行っている研究者の方々から、ニホンウナギのモニタリング調査やフィールド研究についてご紹介いただく予定です。ぜひご参加ください。

| 日時 | 2018年7月8日(日)13:00~17:45 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料(事前登録不要) |

| 主催 | 東アジア鰻学会 |

| 共催 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 |

プログラム

| 13:00〜13:10 | 開会挨拶(塚本勝巳/日本大学・東アジア鰻学会長) |

|---|---|

| セッション1 CITESとウナギ属魚類 | |

| 13:10〜14:00 | 基調講演 CITESとヨーロッパウナギ(Alan Walker/Cefas, ICES WGEEL) |

| 14:00〜14:30 | 水産資源と CITES(太田愼吾/水産庁) |

| 14:30〜15:00 | CITES の効果と課題(Karen Gaynor /CITES Secretariat) |

| 15:00〜15:40 | ポスター発表 |

| セッション2 ニホンウナギのモニタリング研究 | |

| 15:40〜16:00 | 相模川モニタリング(篠田章/東京医科大学) |

| 16:00〜16:20 | 全国モニタリング(山本敏博・横内一樹/水産研究・教育機構 中央水産研究所) |

| 16:20〜16:40 | 和歌山県における研究(揖善継/和歌山県立自然博物館) |

| 16:40〜17:00 | 青森県における研究(松谷紀明/青森県産業技術センター 内水面研究所) |

| 17:00〜17:20 | 静岡県における研究(飯田益生/静岡県水産技術研究所) |

| 17:20〜17:40 | 汽水・内湾のウナギ(西本篤史/水産研究・教育機構 中央水産研究所) |

| 17:40〜17:45 | 閉会挨拶(大竹二雄/東京大学) |

| 18:00〜20:00 |

情報交換会 会費制:学会員 3,000円、非学会員 4,000円(参加希望の方は、6月29日までにメールで事務局宛にご連絡ください) |

東アジア鰻学会 第1回研究発表会

2018.3.31/東京大学(東京都文京区)

東アジア鰻学会では、下記の通り第1回研究発表会を開催致します。本研究会は、ウナギに関する研究発表および討論を行うとともに、意見交換の場を提供するものです。参加者・発表者を広く募集致します。

| 日時 | 2018年3月31日(土)10:00〜17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール |

| 発表 | 口頭発表(発表・討論あわせて15分)、16件を予定 *会場の都合によりポスター発表はありません。 |

| 申込 | 【発表希望者】

メールでお申込み下さい。氏名・所属・発表題目をメールで送って下さい。

(送り先)kaneko31[at]marine.fs.a.u-tokyo.ac.jp 【参加希望者】 事前のお申込みは不要です。 |

| 締切 | 2018年2月23日(金) |

| 表彰 | 優れた研究発表には「最優秀講演賞」、「優秀講演賞」を授与する予定です。 |

| 参加費 | 無料 |

| 懇親会 | 研究発表会終了後、中島董一郎記念ホールロビーにて懇親会(会費制)を開催します。参加申込みは当日、お受け致します。 |

| 世話役 | 金子 豊二(東京大学大学院農学生命科学研究科) |

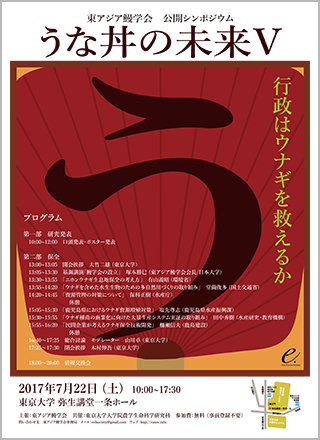

公開シンポジウム「うな丼の未来V:行政はウナギを救えるか」

2017.7.22/東京大学(東京都文京区)

東アジア鰻学会創立総会

2017.3.31/東京大学(東京都文京区)

公開シンポジウム「うな丼の未来IV:丑の日のあり方を考える」

2016.7.9/東京大学(東京都文京区)

ウナギは今,慢性的な資源の低迷に苦しんでいる.絶滅危惧種に指定されたウナギもある.なぜ資源はこんなにも減ってしまったのか?どうすれば回復させることができるか?我々はこれからも,うな丼を食べ続けることができるのか?問題は山積している.日本人がこよなく愛するウナギの食文化を絶やさないために,様々な考えを持ち寄り,人とウナギの共存の道を模索しよう.今年は,一年で食べられるウナギの32%が,一気に消費される夏の土用丑の日のあり方について考えてみたい.

| 開催日時 | 2016年7月9日(土)13:00〜17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料 |

| 主催 | 東アジア鰻資源協議会・日本支部会 |

| 共催 | 東京大学大学院農学生命科学研究科、北里大学海洋生命科学部 |

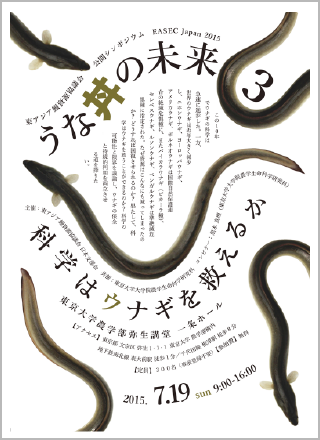

公開シンポジウム「うな丼の未来III:科学はウナギを救えるか」

2015.7.19/東京大学(東京都文京区)

この10年でウナギの科学は急速に進歩しました.一方,世界のウナギは近年大きく減少し,ニホンウナギ,ヨーロッパウナギ,アメリカウナギ,ボルネオウナギは国際自然保護連合の絶滅危惧種に,またバイカラウナギ(ビカーラ種),セレベスウナギ,ルソンウナギ,ベンガルウナギは準絶滅危惧種に指定されました.なぜ資源はこんなにも減ってしまったのでしょうか?どうすれば回復させられるのでしょうか?果たして,科学はウナギを救うことができるのでしょうか?科学の可能性と限界を議論し,ウナギの保全と持続的利用を両立させる道を探っていきましょう.(東アジア鰻資源協議会・日本支部会長 塚本勝巳)

| 開催日時 | 2015年7月19日(日)9:00〜16:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料 |

| 主催 | 東アジア鰻資源協議会・日本支部会 |

| 共催 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 |

| コンビナー | 黒木 真理 |

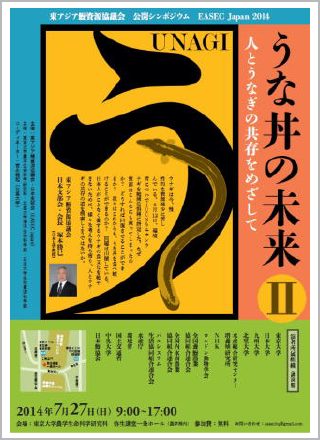

公開シンポジウム「うな丼の未来II:人とうなぎの共存をめざして」

2014.7.27/東京大学(東京都文京区)

ウナギは今,慢性的な資源減少に苦しんでいる.6月12日,環境省についでIUCNもニホンウナギを絶滅危惧種に指定した.なぜ資源はこんなにも減ってしまったのか?どうすれば回復させることができるか? 我々はこれからも,うな丼を食べ続けることができるのか?問題は山積している.日本人がこよなく愛するウナギの食文化を絶やさないために,様々な考えを持ち寄り,人とウナギの共存の道を模索しようではないか.(東アジア鰻資源協議会・日本支部会長 塚本勝巳)

| 日時 | 2014年7月27日(日)9:00〜17:00 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料 |

| 主催 | 東アジア鰻資源協議会・日本支部会 |

| 共催 | 東京大学農学生命科学研究科, 北里大学海洋生命科学部, 日本大学生物資源科学部 |

| コーディネーター | 吉永 龍起(北里大学) |

プログラム

| 基調講演 ニホンウナギを守る(望岡典隆/九州大学) |

|

| セッション1「研究と報道」 | |

|---|---|

| うな丼のために自然科学ができること(吉永龍起/北里大学) | |

| 異種ウナギ輸入に伴う疾病侵入リスクとその対策(良永知義/東京大学) | |

| 人工種苗量産への取り組み(田中秀樹/増養殖研) | |

| 危機は消費者にどう伝わっているか(合瀬宏毅/NHK) | |

| 特別講演 IUCN Red List (tentative title) (Matthew Gollock, Zoological Society of London/IUCN) |

|

| セッション2「漁業と流通」 | |

| シラスウナギ対策(村上寅美/全鰻連) | |

| 石倉設置によるウナギの隠れ処づくりと内水面漁協の取り組み(大越徹夫/全内漁連) | |

| うなぎを食べながら守るということ(高野智沙登/パルシステム連合会) | |

| セッション3「行政」 | |

| ウナギの資源管理について(太田愼吾/水産庁) | |

| ニホンウナギ保全方策検討調査について(桝 厚生/環境省) | |

| ウナギと河川環境(中村徹立/国土交通省) | |

| 総合討論 人とうなぎの共存を目指して(モデレーター:海部健三/中央大学) |

|

300名近くの来場者があり,盛況となりました.Ustreamでも合計視聴数777と大勢の方にご覧頂きました. 漁業者,生産者,販売者,消費者に,それぞれウナギ資源を回復するためのなんらかのヒントが得られたことを期待しています.現在,アーカイブ公開と書籍化の準備を進めています.決定しましたら本サイトにて詳細をお伝えします.

講演動画は東大TVにてご覧いただけます。

ワークショップ

2014.7.26/東京大学(東京都文京区)

ニホンウナギの資源に関する危機的現状を打開するためには,本種に関わる様々な関連団体が一堂に会して情報を共有し,知恵を出し合って解決に向かい努力することが必要です.そこで,国際自然保護連合(IUCN)が進めている世界のウナギ・レッドリストアセスメントの中心人物であるMatthew Gollock博士(ロンドン動物学会)と協力して,資源と保全に関するワークショップを開催します.

※ 原則的に非公開ですが,冒頭の30分程度は報道関係者に公開する予定です.

| 日時 | 2014年7月26日(土) |

|---|---|

| 場所 | 東京大学弥生講堂アネックス「セイホクギャラリー」 |

公開シンポジウム「ウナギの持続的利用は可能か ーうな丼の未来」

2013.7.22/東京大学(東京都文京区)

ウナギは今,未曾有の危機に直面している.今年2月環境省はニホンウナギを絶滅危惧種に指定したが,4年続きのシラス大不漁で,まさか絶滅まではと思っていた懸念は,現実のものとして迫ってきた.これからウナギはどうなるのか?なぜ資源はこんなにも減ってしまったのか?どうすれば資源を回復させることができるのか?これからウナギとどのようにつきあっていくのが良いか?問題は山積している.日本人がこよなく愛すウナギの食文化を絶やさないために,考えを持ち寄り,議論をつくそうではないか.(東アジア鰻資源協議会・日本支部会長 塚本勝巳)

| 日 時 | 2013年7月22日(月)土用の丑 9:00〜17:00 |

|---|---|

| 場 所 | 東京大学弥生講堂一条ホール |

| 参加費 | 無料 |

| 主 催 | 東アジア鰻資源協議会・日本支部会 |

| 共 催 | GCOEアジア保全生態学, 東京大学農学生命科学研究科 |

| コンビナー | 海部健三(東京大学) |

プログラム

| 基調講演 ニホンウナギとともに生きる(会長 塚本勝巳/日本大学) |

|

| セッション1「日本のウナギの現状」 | |

|---|---|

| 日本人はウナギをどう食べてきたのか(勝川俊雄/三重大学) | |

| ウナギの資源評価(田中栄次/東京海洋大学) | |

| IUCNウナギレッドリスト会議報告(海部健三/東京大学) | |

| ウナギの情報と経済(櫻井一宏/立正大学) | |

| 産卵場調査から予測するニホンウナギの未来(渡邊 俊/日本大学) | |

| ウナギ人工種苗生産技術への取り組みー経過と現状(田中秀樹/水産総合研究センター増養殖研究所) | |

| 異種ウナギは救世主になれるのか(吉永龍起/北里大学) | |

| セッション2「資源回復への試み ‐ ステークホルダーからの提言」 | |

| 漁業者の役割 ー蘇るか浜名湖ウナキ?(吉村理利/浜名漁業協同組合) | |

| 養鰻業の役割 ー今までの資源保護対策とこれからの資源保護対策(白石嘉男/日本養鰻漁業協同組合連合会) | |

| 蒲焼商の役割(声明文紹介)(湧井恭行/全国鰻蒲焼商組合連合会) | |

| 報道の役割 ーウナギ問題をどう伝えるか(井田徹治/共同通信) | |

| 環境行政の役割 ー環境省第4次レッドリストについて(中島慶二/環境省) | |

| 水産行政の役割 ーウナギをめぐる最近の状況と対策について(宮原正典/水産庁) | |

| 研究者の役割 ー東アジア恊働へ向けた鰻川計画(篠田 章/東京医科大学) | |

| 総合討論 人間とウナギ これからのつき合い方(モデレーター:海部健三/東京大学) |

|

本シンポジウムの内容は、書籍「うな丼の未来 ウナギの持続的利用は可能か(青土社)」として刊行されました。

講演動画は東大TVにてご覧いただけます。

東アジア鰻資源協議会の開催履歴

| 第16回 | 2013.12.01 | 東京大学中島董一郎記念ホール |

|---|---|---|

| 第15回 | 2012.11.28 | 宜蘭(台湾) |

| 緊急会議 | 2012.03.19 | 東京大学中島董一郎記念ホール |

| 第14回 | 2011.10.30 | 青島(中国) |

| 第13回 | 2010.06.24 | 東京大学大気海洋研究所 |

| 第12回 | 2009.11.16 | 東京大学海洋研究所 |

| 第11回 | 2008.10.17 | 横浜クイーンズタワーB |

| 第10回 | 2007.11.30 | 東京大学海洋研究所 |

| 第9回 | 2006.09.26 | 東京大学海洋研究所 |

| 第8回 | 2005.05.20 | 台北(台湾) |

| 第7回 | 2004.07.29 | 東京大学海洋研究所 |

| 第6回 | 2003.10.15 | ソウル(韓国) |

| 第5回 | 2003.02.17 | 全国淡水魚荷受連連合会事務所 |

| 第4回 | 2001.09.28 | 東京大学弥生会館 |

| 第3回 | 2000.11.16 | 台北(台湾) |

| 第2回 | 1999.09.14 | 東京大学海洋研究所 |

| 第1回 | 1998.11.25 | 東京大学海洋研究所 |